Giulio Alfieri, indimenticabile vero genio dell’automobilismo italiano di tutto il Secondo ‘900.

Impareggiabile maestro di alta meccanica. Signore di indole, affabile, schivo e modesto.

Tecnico di avanguardia cui si accompagnavano tratti e cultura del raffinato umanista.

Determinato progettista e dirigente industriale di cristallina onestà.

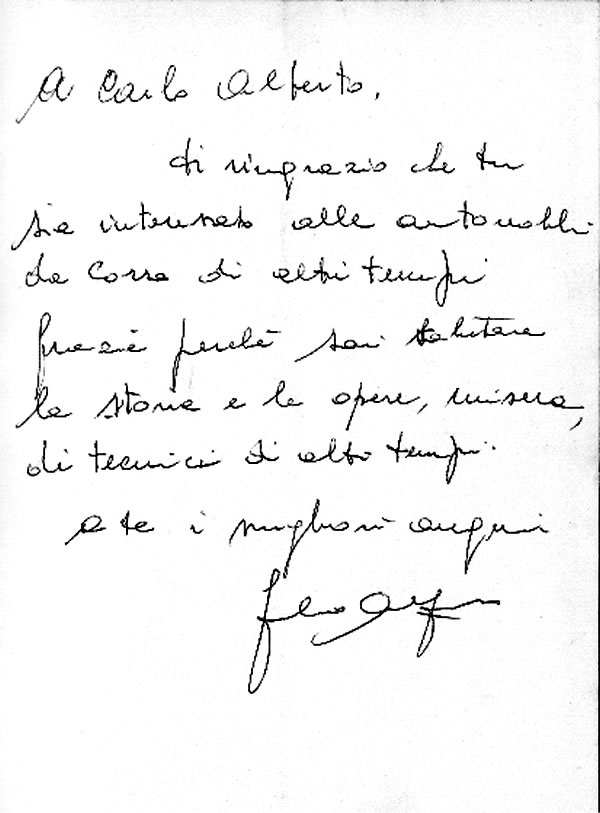

Fu sempre estimatore e paternamente amico dei nostri titolari e del loro lavoro.

L’ing. Giulio Alfieri – Ricordi di Carlo Menon

L’ingegner Giulio Alfieri sosteneva che “non bisogna mitizzare le persone”. In realtà quanto fece, le condizioni ed i mezzi con cui le fece, la disinvoltura ed i ritmi nel realizzarle hanno del mitico o, volendole ridurre alla più modesta aggettivazione, dell’eccezionale.

Avevo poco più di sette anni quando, alla vigilia della nona edizione della Coppa d’Oro delle Dolomiti, il 9 luglio 1955, fui affidato ad un anziano colonnello degli Autieri, Michelangelo Mazzei, molto amico di mio padre, che mi avrebbe condotto nel garage dell’Hotel Venezia di Cortina dove due meccanici stavano riponendo, manovrandola a mano, una rossa vettura Sport sulla cui mascherina spiccava un vistoso Tridente. La macchina era appena stata sottoposta alle verifiche tecniche e le era stato assegnato il numero di gara. «Questa macchina la costruisce a Modena un bravissimo ingegnere, figlio di un mio amico di Parma. Ha appena trent’anni ma è già il più bravo di tutti.»

Il mattino seguente avrei potuto assistere al passaggio di quella macchina sul rettifilo in salita che dal bivio di Tai conduce all’abitato di Pieve di Cadore, dalle finestre al primo piano della Caserma degli Alpini che si trova là situata sulla destra. Il mio entusiasmo mi portò, poco prima dell’ora prevista, ad eludere la sorveglianza sia del Colonnello che del Sergente d’Ispezione della Caserma, per assistere più da vicino, proprio in prossimità del bivio, al passaggio. Il sergente fu severamente rimproverato, io altrettanto, ma più bonariamente.

Il mio entusiasmo e la mia attesa si rivelarono del resto vani e sopraffatti dalla più profonda delusione ed amarezza. La rossa Maserati, con potenzialità da tempi assoluti, non sarebbe mai giunta a Tai di Cadore. Tragicamente, Piero Valenzano, il pilota che la conduceva, si era schiantato a meno di 5 km. dalla partenza, circa 200 mt. prima del tunnel di Pocol, contro un masso sul lato destro della strada.

Da Zuel fu vista salire al cielo, sopra le Tofane, un’enorme nuvola di fumo nero, provocata dall’incendio del centinaio di litri di benzina ancora tutti contenuti nel serbatoio. Per il pilota non vi fu scampo. La disgrazia non determinò la soppressione di quella gara dolomitica in quanto le succedette una decima e ultima edizione. Due anni più tardi sarà invece la strage alla “Mille Miglia“, causata dallo scoppio di una gomma della macchina del marchese Alfonso de Portago, a cancellare per sempre quelle importanti manifestazioni automobilistiche italiane di velocità su strada.

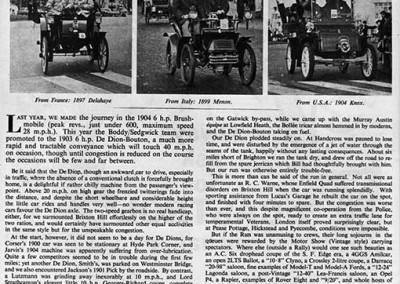

Nonostante la cocente delusione, negli anni successivi non smisi mai di interessarmi, specialmente dall’avida lettura del settimanale “Auto Italiana”, alle imprese di quel grande ingegnere di Parma. Sapevo che Manuel Fangio aveva vinto il Campionato Mondiale di F1 con la vettura 250F da lui sviluppata. Sapevo che — come poi mi avrebbe elementarmente precisato lui stesso — “aveva solo cercato di sfruttare la buona tecnica esecutiva di saldatura dei tubicini in acciaio al cromo-molibdeno acquisita alla Maserati” per realizzare le vetture sport Birdcage, sia Tipo 60, con motore 4 cilindri di 2 litri, che Tipo 61 con motore 4 cilindri di 3 litri, particolarmente destinate alle competizioni statunitensi. Inoltre, nell’autunno del 1961 aveva progettato e stava realizzando una Gran Turismo a motore anteriore di 4 litri, erogante 360 CV, di peso non superiore ai 9 quintali. Era un prototipo, con telaio più robusto e classicheggiante rispetto a quello delle Birdcage, destinato a corse di durata, denominato Tipo 151.

Sette anni più tardi dalla mia cocente delusione alla penultima “Coppa d’Oro”, precisamente nella primavera del ’62, mio padre fu invitato dal “Club Milanese AutoMotoveicoli d’Epoca” a partecipare ad una manifestazione riservata ad auto d’epoca con la vetturetta costruita dal mio bisnonno.

I cordiali rapporti che si erano instaurati con il conte Luigi di Castelbarco, Angelo Tito Anselmi e Tonino Ascari, figlio dell’asso del volante Alberto, gli imponevano di non rifiutare l’invito, sebbene fosse preso da più pressanti e meno amatoriali impegni. Anche sapendo di farmi cosa estremamente gradita, mi demandò quella missione all’Autodromo di Monza, accompagnato da due dipendenti di sua fiducia. Si trattava in pratica di percorrere un giro dello Stradale, a puro titolo dimostrativo di efficienza della Vetturetta Menon che, se ben ricordo, compimmo alla media di 42 km/h, nonostante la cinghia di trasmissione in cuoio tendesse a slittare e non si disponesse di pece greca atta a ristabilire un traino più efficiente.

In realtà, fatto salvo l’orgoglio di trovarmi là con la Vetturetta costruita dal bisnonno e di avvicinare notabili personaggi dell’automobilismo milanese, il mio prioritario interesse sul luogo era rivolto a, pur sempre motoristici, ma più contemporanei interessi.

Quando giungemmo di buon’ora, ci precisarono che le prove per le vetture d’epoca erano previste per il pomeriggio mentre al mattino l’impianto era riservato alla Maserati.

Sullo spalto dei box erano presenti due meccanici capeggiati da un terzo meno giovane. Due treni di ruote cerchiate Borrani a raggi in lega leggera lucidissima per mozzi a gallettone centrale erano appena stati scaricati a fianco della porta di uno dei box che, all’epoca, erano alquanto più angusti. Notai anche una mazzuola in piombo a manico lungo che sarebbe servita per le sostituzioni, un martinetto idraulico ed altre due cassette di attrezzi.

«Ha bisogno di qualcosa? Cerca l’ingegnere?». Alla mia disinvolta risposta affermativa: «Arriva senz’altro, non dubiti, ma dovrà avere un po’ di pazienza, l’ho chiamato alle 9 e mi ha detto che arriverà per mezzogiorno».

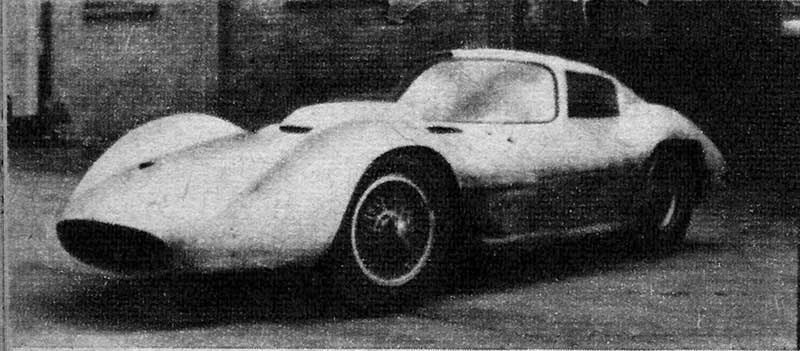

Bertocchi stava intanto girando col Prototipo 151 e dai box si avvertiva il ronfo dell’otto cilindri a pieno regime prima della staccata della Parabolica, il rumore poi si attenuava per farsi risentire con altra tonalità allorché la macchina, ancora tutta in alluminio battuto, non verniciato, ricompariva divorando in un crescendo prepotente ed entusiasmante quel chilometro d’asfalto che la separava da noi. Passava davanti, a marce tutte scaricate, ma ancora con qualche centinaio di giri da prendere.

Non mi ricordo in quanto girasse, penso in una decina di secondi sopra i tempi delle F1. «Sta passeggiando e provando tutto quello che non si riesce a fare giù a Modena che è troppo corta. Se ci sale Moss va subito giù di due secondi ma l’ingegnere s’innervosirebbe. Ha fatto arrivare appositamente dei contagiri con il testimonio sigillabile sulla linea rossa. Se sono 7.200, 7.200 non devono essere superati!».

Stavano lavorando su gomme ed assetto, nulla sul motore: acqua a 90 ed olio a 110, anche dopo dieci giri di seguito. Quel che era più interessante è che discutevano sul rapporto finale, lo sviluppo delle gomme che stavano provando ed il regime massimo del motore. Che a 7.000 giri/min. fossero sopra i 300 orari erano certi ma, con le spalle leggermente più alte delle nuove gomme, potevano essere benissimo 310.

La 151 non era né una macchina da corsa né una macchina da strada: era una Gran Turismo sperimentale. A più di cinquant’anni di distanza la definirei ancora oggi “la più bella automobile del mondo”: almeno nella concezione della macchina da corsa che può andare per la strada e della macchina da strada, di eccezionale prestazione, che può affrontare le corse di durata.

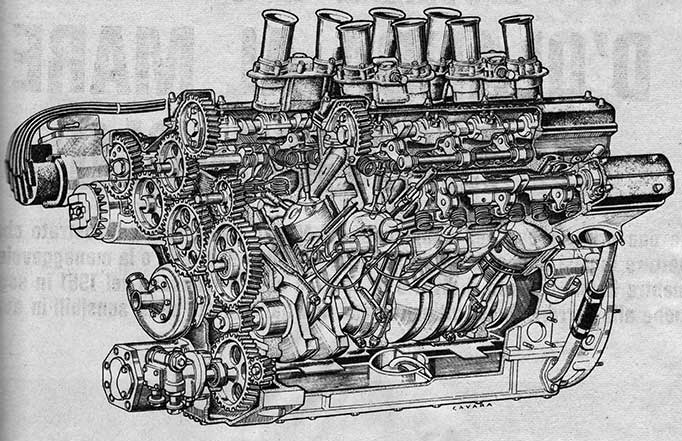

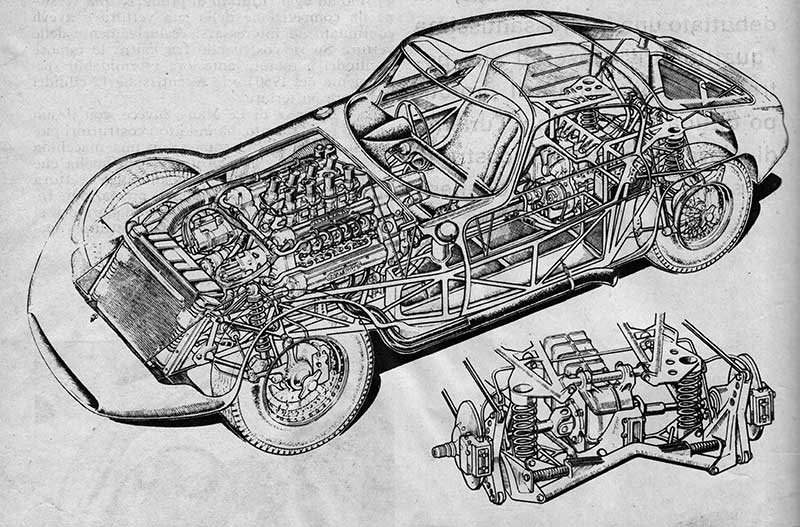

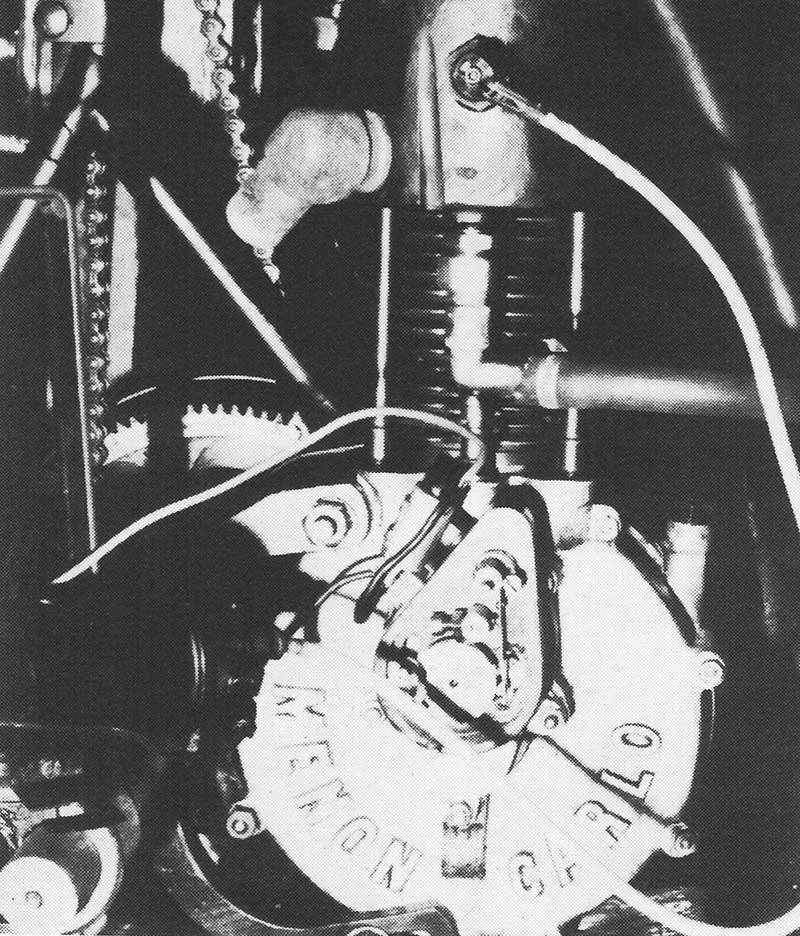

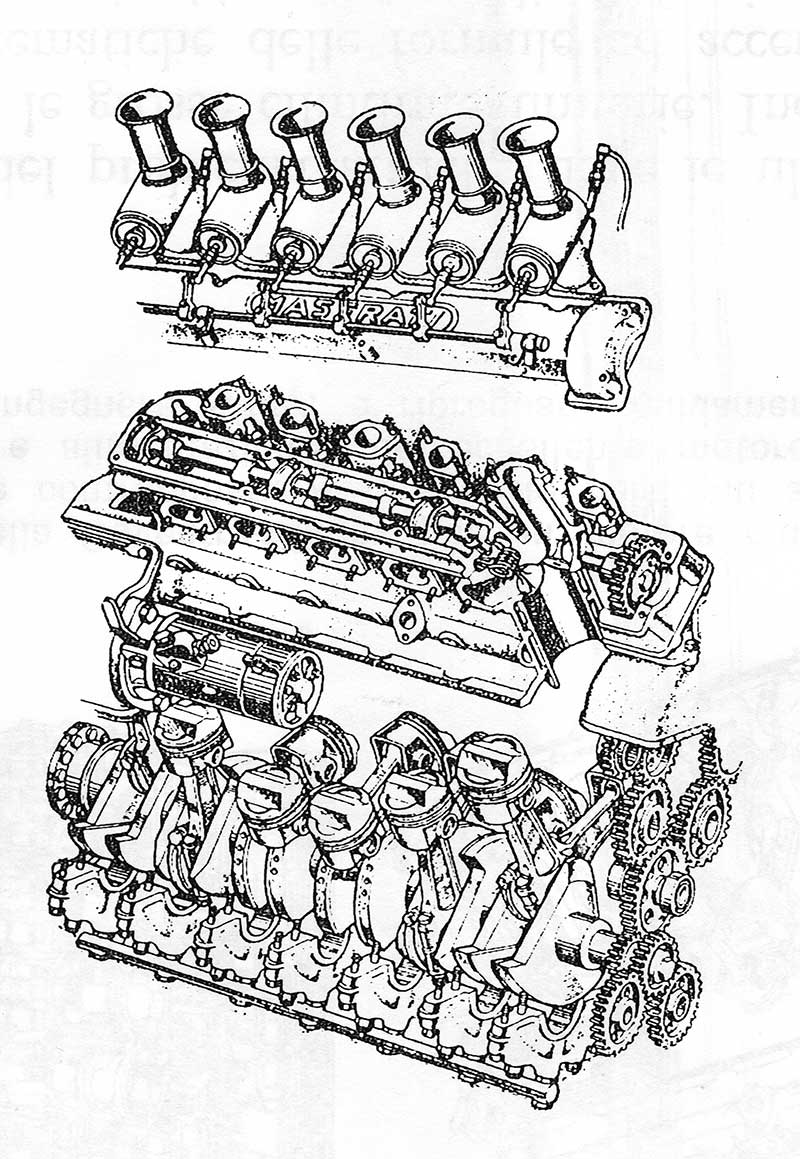

Il motore, posto anteriormente, era un 8 cilindri di 4 litri, ottenuti da un alesaggio di 91,6 e corsa di 75,8, disposti a V di 90° e raffreddato ad acqua. Era provvisto di 4 alberi mossi da cascata di ingranaggi, azionanti 2 valvole per cilindro richiamate da molle a spillo; erogava 360 CV a 7.000 giri/minuto. L’alimentazione era a 4 carburatori Weber invertiti a doppio corpo. Si prevedeva del resto l’adozione di un sistema di iniezione Maserati a bassa pressione che avrebbe incrementato di una ventina di cavalli la potenza e ridotto del 10% il consumo di carburante. L’accensione era a doppia candela e la lubrificazione a carter secco con serbatoio dell’olio piazzato posteriormente. Nella superficie piana della coda tronca erano pure stati disposti due radiatori di raffreddamento per il lubrificante. Il cambio a 5 marce era stato montato posteriormente, in blocco con il differenziale, e ciò permetteva di ottenere una migliore distribuzione dei pesi, utile per aumentare la tenuta di strada.

Il telaio era tubolare a traliccio, realizzato con l’impiego di tubi da 40 mm. di diametro; le sospensioni anteriori a ruote indipendenti con bracci triangolari trasversali, molle cilindriche elicoidali e ammortizzatori telescopici idraulici coassiali. La sospensione posteriore era del tipo De Dion, con bracci articolati e molle cilindriche elicoidali, corredate da ammortizzatori telescopici idraulici. Lo sterzo era a pignone e cremagliera, ed i freni a disco sulle 4 ruote. Il passo di 230 cm., la carreggiata anteriore di 125, quella posteriore di 123.

La carrozzeria, molto profilata e di linee piacenti, era costruita in lega di alluminio: in tal modo erano riusciti a contenere il peso della vettura, in ordine di marcia, entro i 900 kg. Il frontale presentava una presa d’aria per il radiatore molto bassa; i parafanghi non erano ancora stati corredati di fari incassati e carenati in plexiglass, dato che tutta la carrozzeria doveva subire le rifiniture finali e la necessaria verniciatura. Il cofano motore era a linea deportante, poiché si era voluto contenere l’altezza di tutto il cofano entro i limiti strettamente necessari e si era dovuto ricavare sul coperchio stesso lo spazio necessario per i carburatori. Il parabrezza era del tipo avvolgente e permetteva la più completa visibilità; le portiere costituivano anche parte del tettuccio dell’abitacolo, secondo lo schema della Mercedes “Ala di gabbiano”, in modo da facilitare l’ingresso, ma erano però incernierate anteriormente e quindi si aprivano in modo normale. L’ampio lunotto posteriore era apribile per permettere l’estrazione della ruota di scorta e del bagaglio. La coda era tronca, per aumentare il coefficiente aerodinamico e facilitare il distacco dei filetti di aria alle elevate velocità.

Bertocchi si era intanto fermato, era sceso dalla vettura e dato alcune disposizioni ai meccanici.

Sopraggiunse nel mentre il conte di Castelbarco che mi cercava. Luigi Pindemonte Rezzonico, conte di Castelbarco, era un gentiluomo lombardo, un gentleman driver d’anteguerra e collezionista d’automobili di non poca importanza. Aveva corso con le Bugatti e le Maserati ed intratteneva intensi e cordiali rapporti con i più illustri personaggi dell’ambiente, quali Carlo Biscaretti di Ruffia. Avevo già avuto modo di conoscerlo essendo stato ospite a casa nostra, non più di due mesi prima, per coinvolgere mio padre a partecipare con lui alla “London to Brighton Veteran Car Run” con la Vetturetta Menon. La richiesta sarebbe poi stata soddisfatta nell’autunno di quello stesso anno. Gli stava ossessivamente a cuore andare in Inghilterra con una macchina italiana costruita in data anteriore al 1905, condotta da un equipaggio altrettanto italiano: situazione che prima di allora non si era mai verificata.

«Le interessano più le macchine giovani che le vecchie!» esclamò verso di me. «Giovanissime!» ribadì Bertocchi, «…sapesse, conte, quanto lavoro c’è ancora da fare». «Non lo si direbbe proprio, l’ho vista prima, all’uscita dalla Seconda di Lesmo e mi ha fatto impressione».

Mi invitò poi a seguirlo e, rivolgendosi a quelli della Maserati: «dite all’ingegner Alfieri che Anselmi ha riservato un tavolo al ristorante e non si incomincia senza di lui; voi, anche se vedo andate già a panini, avete caffè e cognacchino al bar». «Grazie conte, non mancheremo».

Ci avviammo verso i box esterni sulla destra dell’ingresso e, strada facendo Castelbarco mi porse le chiavi di un box dicendomi: «Mi fa tanto piacere siate venuti, spero che suo padre si sia convinto non è poi un’impresa andare a Londra. Basta si prenda una settimana, anche meno, appena finita la gara può tornare in aereo. La macchina ve la riporto poi io».

Cicchettato, attraverso il foro filettato che sovrasta il corpo valvola di aspirazione e ben richiusa la spina a tenuta conica, messo in compressione, con un quarto di giro di manovella il vecchio monocilindrico Menon si avviò. «È la prima volta che la sento in moto». «È meglio, conte, prenda posto a sinistra che trova il pedale del freno… spinga progressivamente sulla leva della frizione fin che non si muove, l’aria è aperta, i manettini del gas e dell’anticipo glieli tengo io».

Ci avviammo così, a regime allegro e poi in presa diretta, per le strade interne del Parco, mentre Castelbarco rimaneva stupito dell’estrema sensibilità dello sterzo. «Ma è agilissima!».

«Certo! All’epoca vinceva le gare di “dirigibilità”».

Un’ora più tardi — era frattanto arrivato Tito Anselmi con altri due signori di Milano —, l’ingegner Alfieri fece ingresso nel bar del ristorante. Indossava un completo blu e una cravatta vivace ma elegante. Tutti si

complimentavano con lui della nuova macchina e Castelbarco provvedeva alle presentazioni.

Prendemmo posto a tavola e ricordo ancora quel sentimento, misto di emozione e soddisfazione, che mi pervase nel trovarmi quasi a contatto di gomito con Giulio Alfieri che già per me non era un ingegnere ma, l’Ingegnere. Del resto l’ambiente automobilistico dell’epoca aveva ancora un sapore di semplicità ma anche di elitarietà che sarebbero andate via via scomparendo, sopraffatte da popolarità, divismo, tifoseria, e vera e propria gigantomachia.

Chi poi come me aveva un po’ approfondito la questione sapeva benissimo che Mercedes Benz e Porsche non erano che il riemergere di quei mostri sacri della già nota potenza tecnica industriale germanica d’anteguerra; gli inglesi cominciavano ad imporsi ma non potevano essere ancora considerati che degli abili assemblatori; gli americani vivevano in un mondo e motorismo tutto loro e per molti versi arretrato. Enzo Ferrari già si era notevolmente affermato e Carlo Abarth vi tendeva ma, con tutti i loro indiscutibili meriti e trionfi, all’occhio critico non sfuggiva già allora fossero anzitutto dei “politici di grande fiuto”, disposti a tutto pur di conseguire i loro fini e, da un certo punto di vista, emergenze usurpatrici sulle ceneri o spalle di vecchi marchi quali Alfa Romeo, Lancia e Fiat.

Insomma, niente da fare, quella del Tridente, era una grande scuola ed una grande bandiera. Che poi i titolari, gli Orsi di Modena, già allora si fossero trovati a subire traversie e disavventure di non indifferente portata, che condizionarono pesantemente molti sviluppi Maserati, non va mai dimenticato. Loro grande merito fu del resto di aver dato carta bianca e fiducia incondizionata ad Alfieri, e Alfieri — spesso con limitate ed insufficienti risorse — motori e macchine sapeva farle prima di tutti e meglio di tutti. Chiaro esempio è quel piccolo 12 cilindri di F1 di 1.500 cc., ancora a carburatori e a due valvole, progettato già nel 1957 e rimasto sperimentale: erogava una potenza specifica di 134 CV/lt.

Fin da quel pranzo, oltre ad essere astemio mi accorsi quanto l’ingegnere fosse frugale. Ritenni pleonastico ed invadente chiedergli altre cose sulla 151. Mi limitai alla curiosità di quanto potesse durare un motore come quel 4 litri. Mi rispose: «Mi auguro, con tutto quello che costa, un po’ più di un 1500 Fiat che va per la strada. I pistoni non corrono a più di 18 m/sec. e il rapporto di compressione è di 9:1». Io ribadii: «ma la velocità della macchina è doppia!». Egli sorrise e soggiunse: «Poi mi fa vedere la macchina di suo nonno?».

All’epoca ero animato dalla smania di ottenere il massimo di prestazioni velocistiche da un vecchio scooter bicilindrico a 2 tempi di 125 cc. al quale avevo asportato almeno 20 kg. di peso e di impianti ed esasperato l’anticipo dell’aspirazione con fresature progressive sul mantello del pistone, nonché aumentato di un 20% il rapporto di compressione. Da 85 km/h ero giunto a 105, ma non mi bastava, mentre la guarnizione di testa, che avevo costruito in klingerite armata, spesso scoppiava.

Sapevo che lui all’Innocenti era riuscito a far andare le Lambrette della stessa cilindrata a velocità dell’ordine dei 200 km/h. D’accordo, erano moto da record, totalmente carenate, ma dai miei 105 ai 200 spazio ce n’era ancora moltissimo. Ebbene, nel giro di un quarto d’ora, con l’ausilio di un piccolo regolo calcolatore d’avorio e della stilografica che teneva sempre nel taschino, mi diede tutti i dettami necessari per una rielaborazione radicale del motore. Come usare, e gli inganni in cui può trarre, il disco graduato per rilevare la fasatura, come intervenire sulle luci dei travasi, il diametro del condotto ed il carburatore da adottare, il rapporto di compressione più opportuno, la superficie di fasce elastiche da impiegare, la gradazione termica della candela, l’accorgimento di praticare una dentellatura sulla testa per contenere un anello di rame dolce in luogo della guarnizione. Forma e diametri di due marmitte ad espansione. Per farla breve: sulla scorta dei suoi suggerimenti, tornato a casa, nel giro di una settimana o 10 giorni al massimo, mi presi l’impagabile soddisfazione di ottenere dal mezzo la velocità cronometrata di 128 km/h. Mi divertii per due anni correndo su percorsi campestri e, abusivamente, anche su tratti stradali asfaltati.

In quell’occasione gli confidai aver fatto uso di una benzina super commerciale con piombo tetraetile di 98 N.O. miscelata con un 20% di essenza di mirbana, anche detta nitrobenzolo, ottenendo decisamente una migliore combustione ma anche un inesorabile rammollimento e vero e proprio scioglimento della tubazione benzina. Mi suggerì l’adozione di tubo in teflon e mi raccontò di problemi analoghi insorti nelle sue sperimentazioni. Mi consigliò del resto un carburante che dopo molte prove aveva individuato preferibile ad ogni altro, con circa il 15% di nitrometano ed il 30% di alcool metilico, oltre ad altri ingredienti, di cui conservo ancora la “ricetta”. Lui non poté più farne uso dopo il 1958, impedito da regolamenti restrittivi che imposero in modo generalizzato la benzina di commercio con un massimo di 100 N.O.

Quel che più mi colpì fu che trattava me, studente ginnasiale, come un par suo, solo un po’ più giovane e meno smaliziato, che dovesse intraprendere chissà quali iniziative produttive. «Faccia tornire così; io salderei là; le conviene fresare in questo modo…».

Fu l’unico tecnico moderno a voler vedere la Vetturetta, che esaminò in tutti i suoi dettagli. Si inginocchiò, piegando la testa sotto la scocca della carrozza, per osservare la cremagliera dello sterzo mentre io glielo azionavo dal volante. Notò, da qualche filetto scoperto, che il passo dei prigionieri del cilindro era grosso sul tratto avvitato al carter in lega leggera e fine su quello dei dadi di tiraggio sulla testa; gli arrotondamenti sulle foglie delle balestre che accarezzò con le dita. «Facevano più fatica ed erano più bravi allora a fare macchine da 40 km/h che noi oggi da 300!».

Quando avviai la mia attività, nel 1971, gli scrissi informandolo. La Maserati era allora ormai divenuta esclusiva proprietà della Citroën. Sebbene lui per certi versi non nascondesse una certa soddisfazione e fiducia, illudendosi di aver trovato solido appoggio e le risorse che si rendevano del resto indispensabili per una continuità, non so fino a che punto i francesi intendessero valorizzare veramente la Maserati senza snaturarla. Avessero capito quale pozzo di patrimonio tecnico costituisse, cui poter attingere, è fuori di ogni dubbio. Per la loro nuova automobile di prestigio vollero un motore Maserati a 6 cilindri che Alfieri gli consegnò nel giro di due o tre settimane. Tuttavia di concreti e di immediati programmi sportivi con cui misurarsi contro Porsche e Ferrari non fecero nulla. Posero Alfieri al vertice del loro Bureau d’étude di Parigi ma, a fronte della crisi petrolifera sopravvenuta, non ebbero esitazioni nel disfarsi della Maserati, cedendola alla GEPI con le conseguenze a tutti note.

Ricordo che, un pomeriggio nel ’72 o ’73, l’ingegner Alfieri mi telefonò da Parigi, chiedendomi la cortesia di preparargli alcune provette normalizzate, realizzate in acciaio TPR1 della Cogne, bonificate per alta resistenza secondo un criterio “di mio buon senso” per effettuare delle prove a trazione. Non so cosa volesse insegnare o dimostrare agli ingegneri francesi sulle possibilità degli acciai italiani rispetto alle composizioni maraging che venivano impiegate per realizzare svariati componenti, tra cui i “bulloncini di biella”.

Pur lamentandone limiti, carenze e fragilità derivanti da una debolezza storica nazionale fu sostenitore della buona metallurgia e meccanica italiana e, seppi più tardi, non perdeva occasione per parlar bene di alcuni fornitori della Maserati che amava definire “i suoi amici, per i quali le porte erano sempre aperte!”. Mi confidò che per la produzione era stato spesso condizionato ad acquistare molti componenti all’estero, specialmente in Inghilterra, ma vi era costretto e lo faceva di gran malavoglia.

Forse un anno più tardi, lo incontrai all’autodromo di Modena dove stava provando una Ligier motorizzata Maserati e si profilava qualche speranza di riaffermazione sportiva. Le cose poi precipitarono, De Tomaso si impadronì dell’azienda, ed Alfieri si dedicò alla libera professione.

In tale veste fu incaricato dalla Moto Laverda di progettare un motore di superbe prestazioni ed incomparabile affidabilità. Optò per un 6 cilindri a 90° di 1.000 cc. di cui avrebbe personalmente seguito la realizzazione. In motociclismo qualcosa del genere era rimasto sempre intentato. Solo l’ingegner Giulio Cesare Carcano, il più grande tecnico che ebbe la Moto Guzzi, 25 anni prima si era cimentato nella realizzazione di un 8 cilindri di 500 cc. da competizione, che fu quasi subito messo fuori gioco dal regolamento sportivo che limitava a 4 il numero dei cilindri.

Qui però si trattava di un motore gran turismo, anche destinabile a corse di durata, erogante una potenza alla ruota più che raddoppiata — oltre 140 CV —, che qualcuno definì, appropriatamente, “alta gioielleria di meccanica italiana”.

In quell’occasione mi telefonò invitandomi a raggiungerlo l’indomani presso l’ufficio tecnico di quella società per definire alcuni dettagli riguardanti scelta di materiali e dimensioni dei componenti della distribuzione. Sapeva che costruivamo per l’ingegner Chiti le valvole dei motori di F1 che l’Autodelta allestiva e forniva alla Brabham. Io però preferivo non farmene vanto, limitandomi a riferirgli vagamente: «Sì, facciamo qualcosa anche per l’Alfa Romeo». Mi sembrava di sminuirlo a fronte del fatto quel genere di motori non fosse lui a farli, sebbene avesse da insegnare a tutti: italiani, inglesi o francesi che fossero.

Con la Automobili Ferruccio Lamborghini, sebbene non producessero motori squisitamente da competizione, la mia ditta ebbe sempre, fin dalle origini, un buon rapporto di reciproca soddisfazione che tutt’oggi perdura, pur nel succedersi di quattro loro diverse proprietà. Alla base una buona sintonia incontrata già con l’ingegner Gian Paolo Dallara, storico consulente di quella società, che seppi poi essere stato prima collaboratore e discepolo di Giulio Alfieri alla Maserati. Direi anzi, fu il motore sperimentale Maserati a 12 cilindri di 1,5 l, costruito nel 1963 — trasversale con il cambio ed il differenziale in blocco — ad ispirare il giovane e valente ing. Dallara, presente alla Maserati all’epoca della sua progettazione, ad adottare la stessa soluzione per la più famosa delle Lamborghini, la Miura.

Alla Lamborghini regnava un clima cordiale e di sincera collaborazione, nonostante le angustie finanziarie che la affliggevano, fattesi più acute verso la fine degli anni settanta. Ricordo che con il loro capo ufficio acquisti, cav. Benito Bianconcini, si era creata una certa confidenza. «Deve tener presente che, anche se compro pezzi e materiali per le macchine dei ricchi e ho due belle signore per segretarie, sono sempre stato poverissimo. Non sarei in vita se la Casa del Fascio di Bologna non mi avesse dato il latte gratuitamente perché mi chiamavo Benito…».

«Ma io non posso fornirle le valvole gratuitamente!».

«Allora facciamo così, mi faccia il prezzo migliore che può e mi dica quanti pezzi è disposto a fornirci per chiudere i motori. Gli altri fornitori non ci danno più niente se non paghiamo le fatture arretrate… e non abbiamo i soldi per farlo».

«Le bastano 100 pezzi per figura?».

«Più che sufficienti. Sono 8 motori e intanto si tira avanti!».

Erano più o meno queste le condizioni in cui versava la Lamborghini, anzi peggiori, in quanto fu presto posta in liquidazione dal Tribunale di Bologna.

Nella dolorosa vicenda, commercialisti, curatori e giudici finirono con l’individuare nell’ingegner Alfieri la persona più qualificata a ridare vita alla fabbrica attraverso una nuova società. Gli fu chiesta disponibilità, egli accettò e assunse la carica di amministratore delegato della Nuova Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A. La sua presenza ed il suo prestigio fecero sì che affluissero nuovi capitali, che i fornitori e le banche accordassero nuovo credito. In pochi anni risollevò e risanò completamente l’azienda fino a servirla “su di un piatto d’argento” alla Chrysler verso la fine degli anni ottanta.

Curioso è poi che fece questo quasi in punta di piedi: «…sa, io qui non ho mica fatto niente, ho lasciato tutto com’era; non mi sono permesso di toccare niente». In realtà progettò un nuovo motore a 48 valvole per la Countach: un 12 cilindri di 5.200 cc. che erogava una potenza di 455 CV a 7.000 giri/min. capace di spingere la macchina, un’automobile con targa e libretto di circolazione, alla velocità di 340 km/h. Progettò e costruì la Jalpa; fuori strada e macchine da deserto da 200 km/h.; motori, anzi, mostri marini eroganti 1.000 CV.

Mi firmò compiaciuto il primo ordine di valvole ed altri particolari destinati al motore di F1, progettato dall’ingegner Mauro Forghieri, che era colà approdato col programma di avviare la Lamborghini Engineering.

Diceva di non conoscere le strade di Modena… eppure quella strada romana fatta costruire dal console Marco Emilio Lepido la conosceva benissimo per averla percorsa innumerevoli volte, verso nord e verso sud e non solo in senso geografico ma anche culturale. Coniugava la cultura scientifica e tecnica del Politecnico di Milano con quella classica della cattedra che fu di Pascoli e Carducci.

Abbandonato l’argomento architettura, frazionamento e saturazione termica dei motori, dissertava di filosofia antica e moderna, dalla scuola eleatica, allo stoicismo romano a Friedrich Nietzsche. Citava classici, faceva considerazioni inconfutabili sulla storia d’Italia, precise quanto l’attendibilità e sicurezza dei cavalli vapore che avrebbe sviluppato un suo motore provvisto di una determinata sezione di passaggio all’aspirazione. Faceva appunto accostamenti tra situazioni storiche e motori: «Vede, ciò si sarebbe verificato soltanto in corrispondenza della massima efficienza della camera di scoppio, con la migliore combustione e le minori perdite allo scarico: cosa abbastanza facile con i motori, quasi impossibile negli eventi storici!».

Oltre ad essere polivalente la sua vasta cultura, era cristallina la sua onestà morale! Aggiungo delle confidenze che mi fece già a inoltrati anni novanta in un ristorante di Thiene, da dove avrebbe proseguito per raggiungere la famiglia in Val di Fassa.

Si parlava di moralità industriale: «Sa cosa mi è capitato a Parigi?» Cerco di riassumere: clienti arabi avevano commissionato alla Lamborghini una serie di quelle macchine da deserto cui si è accennato sopra, in una versione militarizzata. Si trattava di apportare alcune modifiche, una specie di “passauomo” sul tettuccio ed un sostegno per reggere una mitragliatrice leggera, di circa 12 kg. Allestimenti del genere erano comunemente stati realizzati da altri costruttori di automezzi leggeri per il nostro esercito a costi modesti. Qui, però, l’adattamento sarebbe dovuto essere assoggettato a normative ed omologazioni particolari.

Abilitate a soddisfare a ciò vi erano solo due ditte in Europa: una nei pressi di Parigi ed un’altra in Inghilterra. I prezzi erano simili e comunque esosi, ma i francesi prospettavano un termine di consegna alquanto più contenuto e c’era fretta per l’evasione della commessa. L’ingegner Alfieri — che sapeva valutare — fino ad un certo punto accettava di dover passare sotto le forche caudine, condizionato da un tal genere di fornitura, dall’altro non era disposto a subire l’esagerazione ed un trattamento vessatorio. Decise quindi di recarsi dal fornitore francese per ottenere condizioni migliorative. Perse un intero pomeriggio, facendo uso del suo fluidissimo francese, per ottenere qualcosa. Espresse la prospettiva di ulteriori e più sostanziose forniture ma il mercanteggiamento fu duro, tanto che abbandonò la trattativa mostrando anche una certa indignazione a fronte della mancanza di elasticità mostratagli. Arrivò a dire che i soldi della Lamborghini li avrebbe spesi dove meglio avrebbe ritenuto opportuno. Aggiunse che si ritirava in albergo, riservandosi di rifiutare la sottoscrizione del contratto se non fossero addivenuti a più miti pretese. Si sarebbe rivolto altrove pur ammettendo che il fornitore alternativo gli accordava tempi meno contenuti.

Sensibilizzato al rischio di perdere la commessa, all’incontro del mattino seguente, il fornitore si espresse dicendo che non era vero esistesse da parte sua della rigidità, che pur di averlo per cliente era disposto — ma non alterando il contratto — a favorirlo “par une rêtrocession”. Fu quantificata una somma in Franchi Francesi e chiesto quale fosse il luogo di destinazione a lui preferito: San Marino, Monte Carlo, G… Alfieri fu rapidissimo, alla G di Ginevra aveva già estratto la sua stilografica e, dopo essersi fatto ripetere l’importo ed averlo scritto sul contratto con la postilla “Sconto extra”, chiarì a voce: “Réduction sur le prix accordée à la Lamborghini”, e firmò. Il fornitore, molto meravigliato, non poté rifiutare e controfirmò.